LE LABYRINTHE AU CŒUR DE L’HOMME et inversement

LE LABYRINTHE AU CŒUR DE L’HOMME et inversement

De la préhistoire à nous jours, chez les Hopis comme chez les Égyptiens, chez les Celtes et les Chrétiens de Chartes ou d’ailleurs, sur tous les chemins de pèlerinage, il y a des labyrinthes. Et chez les psys ou dans les rêves, les chemins psychologiques restent très labyrintiques. Rencontre avec Dominique Aucher, spécialiste du labyrinthe.

Réel : Vous dites : « J’ai été choisi par le labyrinthe ? ». Pourquoi ?

Dominique AUCHER : Quand j’ai rencontré le labyrinthe, je suis entré en relation avec lui, comme une trajectoire d’un chemin intérieur. C’était comme une fleur qui s’ouvrait.

Réel : Mais au fond, c’est quoi un labyrinthe ?

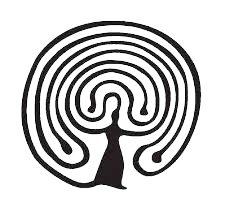

D.A. : C’est un symbole, une structure vivante, un lieu où l’on rentre dans l’inconnu et dans un monde souterrain. Au niveau psychologique, c’est à l’intérieur de soi en profondeur. C’est un lieu où l’on va au centre, où on peut avoir la sensation de se perdre. Ce qui est important, c’est le trajet.

Réel : Le centre, c’est l’âme ?

D.A. : Oui.

Réel : Le labyrinthe serait donc le chemin initiatique vers l’âme ?

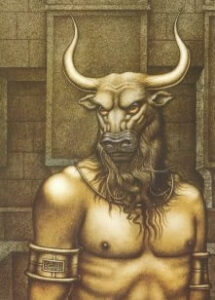

D.A. : C’est le chemin qui va « forger » l’âme et toute la relation de la personne avec son âme. Ce qui est important c’est la relation que nous allons développer afin de rencontrer cette dimension subtile en nous, pour découvrir des espaces et des possibles jusque là inconnus. L’âme est double, selon toutes les Traditions. Le Minotaure, qui est au fond du labyrinthe dans le mythe, nous ramène à ce double aspect de l’âme, qui est à la fois l’homme et Dieu, homme et bête.

Réel : Le labyrinthe, est-ce un lieu où on est obligé de se perdre et sûr de ne pas se perdre ?

D.A. : Exactement. On a la sensation de se perdre. Selon les sentiments et le courage que nous allons éprouver sur notre chemin de vie, nous pouvons ne pas savoir où nous en sommes, tout en sachant que nous sommes sur le bon chemin. Pour toute personne qui fait un travail personnel sur Soi, il y a des sentiments de perdition traversés, mais savoir qu’il y a toujours un autrement après, permet de continuer le chemin.

Dans l’antiquité et même jusque chez les Celtes, cela a un sens initiatique, qui a été structuré par les fonctions religieuses de l’époque, ou même au Moyen-âge avec la chrétienté qui aujourd’hui a totalement disparu. Mon propos est de retourner vers le labyrinthe dans ce sens initiatique, en passant par la psychologie évidemment inspirée par JUNG.

Réel : Quelle est la première image qui vous vient à l’esprit lorsqu’on vous parle de labyrinthe ?

D.A. : Pour moi, c’est le lieu où peut, émerger, l’émanation de Dieu, de la Source…

Réel : Chaque tradition a un labyrinthe récurrent. Pour les Celtes, vous parlez de la forêt. Pourquoi ?

D.A. : Parce que la forêt va représenter, symboliquement et concrètement, un monde mystérieux et sombre, en faisant référence aux forêts denses comme il pouvait y en avoir dans les anciens territoires celtes essentiellement boisés. Ce sont évidemment des lieux dans lesquels chacun peut complètement se perdre. C’est là que se tenaient les druides qui connaissaient bien l’âme de la nature et des arbres. Ils étaient capables de relier l’homme avec la dimension supérieure de l’individu. Ce n’était pas forcément une religion telle qu’on l’entend maintenant.

Réel : Dans la préhistoire, y avait-il déjà des labyrinthes ?

D.A. : Oui, sous des formes naturelles. Les hommes préhistoriques allaient faire leurs rituels sacrés au fond des grottes ou dans des souterrains. Pour eux, c’était dans la double nature de la « Terre-Mère ». Dans certaines grottes préhistoriques, les hommes rampaient pendant plusieurs centaines de mètres pour arriver dans les salles où sont composées les peintures.  Il y avait déjà cette idée d’aller jusqu’au bout de la « Terre-Mère », puis de recomposer le chemin pour retourner avec ses esprits.

Il y avait déjà cette idée d’aller jusqu’au bout de la « Terre-Mère », puis de recomposer le chemin pour retourner avec ses esprits.

Réel : Pour l’Égypte, vous associez labyrinthe et mort. Pourquoi ?

D.A. : Tous les rituels égyptiens sont essentiellement reliés à la mort. Des « petites morts initiatiques » sont proposées à l’adepte qui va suivre ce chemin, sans savoir où il va, guidé par les prêtres.

Réel : Dans le labyrinthe, on sait où on rentre, mais on ne sait pas où on va ?

D.A. : Peut-on sortir du labyrinthe ? – Oui et non ! Oui, parce des éléments nouveaux peuvent éclairer la conscience. Non, parce que, de toute façon, le chemin continue.

Réel : Pour les amérindiens Hopis, le labyrinthe, c’est la question du dedans et du dehors ?

D.A. : Les Hopis ont gardé la relation avec « l’âme » de la nature. Ils ont élaboré deux labyrinthes. Un carré qui est proposé à tout le monde et un circulaire ouvert uniquement aux « préposés » pouvant entrer en communication avec le monde des esprits. La loi du dedans et du dehors est une loi universelle. Elle renvoie au sens même du labyrinthe, qui est d’aller se rencontrer à l’intérieur.  Plus l’individu va se rencontrer en profondeur, plus il est ouvert avec les autres et avec l’univers. Ce qui est étonnant, c’est que dans toutes les Traditions, on retrouve des analogies avec tout ce qu’à, d’une autre manière, redécouverte et développé JUNG.

Plus l’individu va se rencontrer en profondeur, plus il est ouvert avec les autres et avec l’univers. Ce qui est étonnant, c’est que dans toutes les Traditions, on retrouve des analogies avec tout ce qu’à, d’une autre manière, redécouverte et développé JUNG.

Réel : Et pour les chrétiens, c’est quoi le labyrinthe ?

D.A. : Pour les chrétiens, l’apogée du labyrinthe s’est située au Moyen-âge, entre les périodes romane et gothique, période de tous les pèlerinages. Sur tous les chemins de pèlerinage il y a des labyrinthes. Ils régénéraient les pèlerins, car le labyrinthe régénère les énergies du corps, fait oublier la fatigue et permet de repartir avec un esprit ouvert et disponible .

Les personnes qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle le faisaient concrètement et symboliquement dans le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, à genoux et accompagnés par les évêques. A l’époque, ceux-ci voyaient dans le labyrinthe une relation au sacré.

Réel : Le labyrinthe, est-ce une matrice ?

D.A. : C’est une matrice matriarcale.

Réel : Pourquoi faut-il se « labyrinther » dans cette matrice matriarcale ?

D.A. : Lorsqu’on pénètre dans le labyrinthe en conscience, sous quelque forme que ce soit (architecture, psychologique), il ne s’agit pas d’une régression : c’est retourner vers Soi par le chemin d’où nous sommes venu et expérimenter autrement une nouvelle sortie. C’est vraiment une relation avec le maternel, avec la mère, la Mère en tant que principe. Ce que tous les anciens appelaient la « Grande Mère Nature ». C’est vraiment une exploration des origines, non liée à l’immortalité et non liée à une régression.

Réel : Comment associer « retour à la matrice » et psychanalyse ?

D.A. : Je ne suis pas psychanalyste ! Je fais beaucoup de travail corporel avec les personnes que j’accompagne. Dans mon activité de thérapeute psycho-corporel, le « retour à la matrice » n’est pas un lieu, c’est une Idée et une attitude avec Soi en intégrant la dimension corporelle à l’ensemble de l’édifice. Le retour vers son âme permet de visiter dans le présent les schémas générant de la souffrance afin de les actualiser et en désamorcer les processus. Le passé est tel qu’il est, il s’agit d’entrer dans une autre relation avec lui.

Réel : Le labyrinthe peut-il être un engloutissement ?

D.A. : Il peut l’être. J’ai bien connu cela en psychiatrie. C’est le principe de la psychose. La personne peut entrer en elle-même tellement loin et profondément, sans pouvoir « assurer le fil d’Ariane », garder une relation avec l’extérieur, il peut se créer le phénomène de psychose. C’est ce que, dans mon livre, j’appelle « l’engloutissement dans le centre ».

Réel : Et Icare dans tout cela ?

D.A. : Icare a exploré, avec l’aide de Dédale, l’un des trois modes de sortie du labyrinthe. Il a voulu expérimenter, à sa manière, ce qu’est l’envol. Comme Dédale, il a confondu l’envol et le vol. L’envol, c’est aller dans un état subtil. Le vol (subtiliser dans le sens de dérober), qui est d’aller vers le ciel avec des ailes de cire qui ne peuvent que fondre, c’est chuter. L’envol, lui, c’est le côté « ailé » de la conscience.

Réel : Un ermite ne reste-t-il pas trop longtemps dans le labyrinthe ?

D.A. : Un ermite peut très bien assurer la double conscience d’être présent en lui-même et d’avoir la lumière qui va rayonner à l’extérieur en préservant la relation Soi et Autre.

Réel : Pourquoi JUNG dit-il que le destin est un labyrinthe ?

D.A. : La destinée suit des méandres et des circonvolutions, la ligne droite n’existe pas. Nous avons des vies qui sont jalonnées de courbes, voire de hauts et de bas,  de montées et des descentes, de retours en arrière, de détours comme le propose le labyrinthe. On peut voir le labyrinthe sans savoir très bien à quelle hauteur est le centre, ni où est ce dernier exactement.

de montées et des descentes, de retours en arrière, de détours comme le propose le labyrinthe. On peut voir le labyrinthe sans savoir très bien à quelle hauteur est le centre, ni où est ce dernier exactement.

Réel : Est-ce que les rêves sont des labyrinthes ?

D.A. : Si nous avons une relation positive et concrète avec le rêve, c’est exactement la même relation qu’avec le labyrinthe. Chaque personne va se relier avec l’inconnu. Le rêve est une espèce de révélation significative. Dans mon livre, j’évoque le « rêve d’enfant ». Il est fréquent que l’on ait un rêve récurrent, important dans notre vie, qui va être le fil d’Ariane de l’existence. Si la personne fait un travail sur elle-même, petit à petit elle va défaire une pelote, « désemmêler » ce fil pour qu’il soit plus limpide et passer du fil de laine au fil d’or. En fait, il s’agit du même fil dont on va transformer la matière.

Réel : Vous parlez beaucoup d’Ariane. Pouvez-vous la resituer dans le mythe ?

D.A. : Lorsque Thésée arrive à Cnossos en Crète, là où se trouve le labyrinthe, Ariane, fille du roi Minos, tombe amoureuse de lui. C’est une passion amoureuse très forte, comme une foudre qui tombe du ciel. Comme toute perspective du mythe, elle nous révèle les repères de sa dynamique archétypique et également ce qu’il faut éviter de faire. C’est-à-dire qu’elle est portée par l’amour, mais, finalement, elle va mettre en place des aspects négatifs par rapport à ses sentiments. Elle va passer d’un amour passionnel potentiellement ascendant à un amour possessif. C’est pour cela qu’il y a tout le stratagème du fil d’Ariane, parce qu’elle a peur de perdre son bien-aimé Thésée qui rentre dans le labyrinthe, pour tuer le Minotaure qui est au centre. Quand elle le fait revenir, grâce au fil, elle croit qu’il va rester avec elle et qu’il va l’épouser. Mais Thésée est un héros. Il représente le « guerrier de lumière ». Lorsqu’il va s’en aller, ce qui va la perdre, c’est son sentiment de possession. Elle voulait garder pour elle-même le héros. En terme de psychologie des profondeurs, l’intérêt est d’intégrer la capacité dynamique de son héros qui montre l’exemple et le possible, pour en faire une force. Dans le mythe, les cinq personnages que sont Minos le roi, Thésée le héros, Ariane l’amoureuse, Dédale le constructeur du labyrinthe et le Minotaure le secret, représentent les cinq archétypes majeurs de la psyché repérés par JUNG.

Réel : Thésée est le héros principal ?

D.A. : C’est lui qui incarne l’histoire et qui la vit. Sans les autres le mythe n’a pas de sens, mais tout passe par Thésée. Il nous apprend qu’il est nécessaire vivre ses expériences sans passer à côté, même si c’est difficile.

Réel : Quelle est la place du Minotaure ?

D.A. : Comme les chrétiens l’ont représenté dans les labyrinthes du Moyen-âge, le Minotaure symbolise nos démons intérieurs vus de l’extérieur. Ce qui fait peur en nous, est vécu comme dangereux. Cela a été représenté par des démons et par le diable. Lorsqu’on a fait le chemin jusqu’au centre, le constat est que le chemin nous a transformé et le diable peut devenir la « belle lumière », comme l’a évoqué Gide dans son livre « Thésée ». Gide propose que, lorsque Thésée arrive au centre du labyrinthe, ce n’est plus une bête furieuse qu’il trouve, mais quelqu’un d’extrêmement doux. Cela veut dire que Thésée, dans sa version, a fait le chemin authentique à l’intérieur de lui-même et s’est transformé. A ce moment-là, il n’a plus besoin de tuer la bête qui n’est est plus une, parce qu’il est en alliance avec elle et qu’il la reconnaît.

Réel : Quel est le rôle de Dédale ?

D.A. : Dédale représente le mental en nous. Celui qui est capable d’élaborer des stratégies pour passer à l’acte. Il représente nos schémas, nos plans de vie, une qualité qui est essentielle en nous. Le piège étant que la personne qui a construit un schéma dedans, cela peut être l’aspect très disciplinaire de la psyché. Il y a, en même temps, un génie créatif qui peut complètement se retourner contre lui-même pour un devenir sans perspectives.

Réel : Sans fil d’Ariane, Thésée aurait-il pu s’en sortir ?

D.A. : Sans le fil d’Ariane, il en serait probablement sorti autrement.

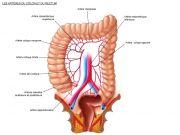

Réel : Pourquoi dites-vous que les intestins sont un labyrinthe ?

D.A. : Les intestins sont « le deuxième cerveau ». Ils ont la même fonction, à un autre niveau. Le cerveau agit au niveau de la pensée et de l’intuition, alors que les intestins agissent, à l’opposée, sur l’incarnation avec toute la fonction de la digestion. Le cerveau « pense » et les intestins « pansent ».  Il ne suffit pas de s’alimenter, que ce soit de nourriture terrestre ou spirituelle, il est utile de traiter et évacuer les déchets pour accueillir du nouveau. Bouddha reconnaît les intestins comme l’un des organes les plus importants.

Il ne suffit pas de s’alimenter, que ce soit de nourriture terrestre ou spirituelle, il est utile de traiter et évacuer les déchets pour accueillir du nouveau. Bouddha reconnaît les intestins comme l’un des organes les plus importants.

Réel : Quel est le rapport entre le labyrinthe et la géométrie ?

D.A. : Le labyrinthe est une forme de géométrie sacrée. Celui que je propose conjugue la croix et le cercle avec une « divine harmonie », il y a des labyrinthes de toutes les formes. Par exemple, à Saint-Jacques de Compostelle et à Chartres, ce sont des labyrinthes circulaires. A Amiens il est octogonal, à Saint-Omer il est carré et les livres référencient bien d’autres formes de labyrinthes. L’important, c’est le chemin et il est assez délicat de construire un labyrinthe en faisant de la géométrie, c’est un exercice assez particulier.

Réel : Le « jeu de l’oie » en est- un ?

D.A. : Avant de devenir un jeu profane, le jeu de l’oie était un jeu initiatique. Le labyrinthe y est présent à la 42° étape, soit au deux tiers du parcours. La prison y est aussi évoquée, ce qui est aussi un signe d’enfermement dont on ne sort pas.

Réel : Voyez-vous un rapport entre le mandala et le labyrinthe ?

D.A. : Le labyrinthe et le mandala ont un point commun : c’est le centre. Dans le mandala, on va directement dans le centre. C’est en se plaçant dans le centre que la psyché va structurer le mandala et inversement. Dans le labyrinthe, c’est le chemin qui mène au centre qui est essentiel.

Réel : La psycho-généalogie est-elle aussi un labyrinthe ?

D.A. : Oui, c’est une forme de labyrinthe. Il y a une géométrie dans nos principales origines : ce qui vient du côté paternel et ce qui vient du côté maternel. Cela permet de distinguer nos zones de lumière et d’ombre, nos zones connues et inconnues dans la filiation.

Réel : Pourquoi concluez-vous votre livre par cette phrase : « Dans l’enseignement majeur du labyrinthe nous sommes régis par des oppositions complémentaires ? »

D.A. : Nous sommes une synergie d’opposés complémentaires, qu’il s’agit de conjuguer en dynamique ouverte au monde, non pas en dualité fermée sur elle-même.

Réel : Comme dans un labyrinthe, nous semblons tourner autour d’une question que le chemin labyrinthique de nos questions-réponses permet maintenant d’approcher : Pourquoi l’être humain a-t-il besoin, à ce point, de connaître ses profondeurs ?

Cela fait partie de son essence, l’être humain a besoin de se relier au sens de la vie et de la mort. Il suffit de voir qu’à notre époque, beaucoup d’individus sont en perte de sens profond, accaparés qu’ils sont par un mode de vie attaché aux préoccupations de possession, image et virtualité au détriment d’une vie simple, saine et authentique.

Propos recueillis par Georges Didier

Revue « RÉEL » mars 2005. Support de l’entretien, le livre « La voie initiatique du labyrinthe » qui, à l’époque était publié sous le titre de « Le labyrinthe au cœur de l’homme et inversement ».

Le lien avec le livre : https://www.hesperides-editions.fr/produit/la-voie-initiatique-du-labyrinthe/

There is 1 comment on this post

Merci Dominique pour ce partage! J'ai bien aimé la version fil d'Ariane possessif et je la trouve juste, aussi !

Les mythes ont cette richesse inépuisable qui les renouvelle indéfiniment...